Si buscas

hosting web,

dominios web,

correos empresariales o

crear páginas web gratis,

ingresa a

PaginaMX

Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe

Introducción

(Autor: Santiago Marino Mojica Román)

El área

En 1943 Paul Kirchhoff definió una super área cultural a la cual denominó Mesoamérica. En esta super área se agruparon pueblos que compartieron un conjuntos de rasgos en común que incluyen una historia compartida y un núcleo de elementos culturales, técnicos y religiosos que permiten ver un largo proceso de interacción entre ellos. Esta interacción, a través de largos siglos produjo en el área un alto grado de mestizaje que nos permiten verla como una sólida unidad cultural.

|

| Mapa del antiguo Anáhuac incluyendo ocho sub áreas culturales |

Prácticamente el territorio definido por Kirchhoff corresponde a lo que los antiguos nahuas denominaban "Anáhuac" o "Cemanáhuac"[1]. El primer nombre significa "junto al agua" y el segundo, "todo junto al agua", es decir, "todo el Anáhuac". El Anáhuac era el mundo o universo conocido por los antiguos y posiblemente la palabra en náhuatl designara inicialmente al territorio circundante al lago de Texcoco, o a la costa del golfo, y que finalmente terminó siendo utilizada para referir a todo el mundo conocido por los antiguos. Kirchhoff define para efectos de estudio una super área cultural con la denominación de Mesoamérica que los antiguos ya conocían como Anáhuac y cuya delimitación estaba perfectamente marcada hacia el sur ya que la palabra Nicaragua, seguramente es una deformación de la expresión náhuatl "nican Anahuac", que significa "aquí el Anáhuac".

En el antiguo Anáhuac se hablaron mas de 60 lenguas y seguramente en cada una de ellas había una palabra para designar al territorio definido por Kirchhoff, sin embargo, mas allá de lo que se cree, la lengua náhuatl parece haber sido "lingua franca" desde los primeros años de la conformación de la super área cultural, condición que parece no haber tenido ninguna otra lengua en la región. Por ello, hemos decidido utilizar la palabra "Anáhuac" para referirnos al mismo concepto al que prácticamente todos los estudiosos llaman Mesoamérica.

A pesar de las diferencias climáticas, étnicas y geográficas, en el Anáhuac hubieron condiciones naturales como la lluvia de temporal, y otras creadas por los humanos, como el comercio y las guerras, que permitieron el desarrollo de una cultura con razgos comunes. Según Kirchhoff, estos razgos comunes son, entre otros:

-

El cultivo de maiz, frijol, chía, calabaza, chile, tomate y cacao.

-

Utilización de la coa para sembrar

-

Utilización de chinampas para la agricultura

-

Construcción de complejos urbanos y pirámides escalonada

-

División de las sociedades en clases

-

Religiones politeistas con su correspondiente jerarquía sacerdotal

-

Práctica del juego de pelota como ceremonia religiosa y sacrificios humanos

-

Escritura ideográfica y numeración vigesimal

-

Un sistema de doble calendario de 260 y 365 dias

El reconocimiento de las caracterízticas comunes no ha bastado para que en nuestros dias contemos con un conocimiento suficiente de la historia antigua en general, y en particular de uno de los aspectos centrales de la cultura de los pueblos prehispánicos como lo es el calendario.

Las crónicas españolas e indígenas están tan llenas de lagunas y contradicciones que mucho de lo antiguo ha tenido que ser reconstruido en base a conjeturas, que como tales no dejan de plantear nuevas interrogantes y a veces, a los mitos y leyendas originales, se han agregado otros nuevos, creados por cronistas y modernos estudiosos, a partir de interpretaciones parciales de algunos aspectos de la historia antigua.

Los cronistas

De los cronistas españoles, destacan sin duda, para el altiplano central mexicano, fray Bernardino de Sahagún, y para el área maya de Yucatán, Diego de Landa.

Desde su llegada a tierras del Anáhuac en 1529, Sahagún inició el estudio de la lengua y cultura náhuatl. Esta labor la continuó hasta su muerte en el año de 1590. Hacia 1558,

|

| Video sobre Tepepulco |

establecido en Tepepulco (hoy Tepeapulco, ver documental), lugar antiguamente dominado por Teotihuacan y luego por Texcoco, inició de manera sistemática la recopilación de información referente al calendario y de otros aspectos de la cultura antigua. Para esta labor, contó con informantes indígenas que le proporcionaron pinturas y que le relataron en lengua náhuatl, historias, leyendas y explicaciones acerca de la cultura antigua y del calendario. Contó Sahagún también con ayudantes encargados de transcribir en náhuatl toda aquella información proporcionada por sus informantes. De esa primera etapa de trabajo, resultó la información contenida en lo que ahora se conoce como "Los primeros Memoriales" escritos en lengua náhuatl. Posteriormente, en otra etapa de su trabajo, establecido en Tlatelolco, inició la labor de ampliar y reorganizar la información obtenida en Tepepulco así como la redacción de lo que sería su gran obra, la "Historia General de las Cosas de la Nueva España" (Tomo I, Tomo II), de la cual todavía, al parecer, en 1585 redactó el libro XII referente a la conquista de la Nueva España.

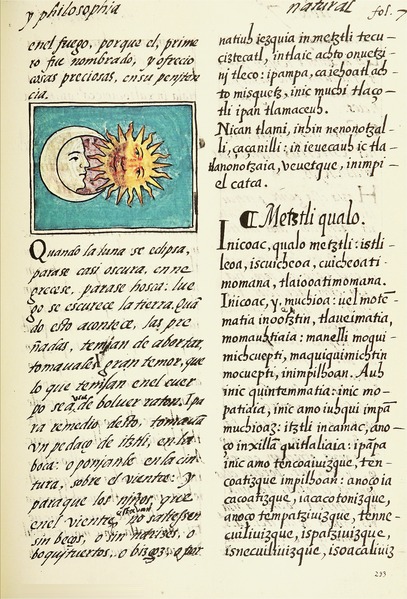

De las varias copias que Sahagún elaboró de su obra, una redactada a dos columnas, en náhuatl y español, acompañada de múltiples ilustraciones, fue a dar a los archivos de la Biblioteca Medicea-Laurenciana de Florencia. Esta copia es por ello conocida como "Códice Florentino" .

Los Primeros Memoriales y el Códice Florentino son muy importantes para el estudio, porque muy a pesar de la mediación sahaguniana y del aculturamiento de los ayudantes del fraile, los textos nahuas podrían estarnos comunicando de manera directa el decir y pensar de los nahuas antiguos.

|

| Códice Florentino, Folio 7 |

En este trabajo, nos habremos de referir a la versión en castellano como "Historia General..." y cuando se mencione al Códice Florentino, estaremos hablando de parte de la copia que contiene la versión en náhuatl.

Por su parte Landa quien arribó a Yucatán posiblemente en 1549 y después de ocupar diversos cargos, llegaría a ser obispo de esa provincia a partir de 1572 hasta su muerte en 1579. Landa al parecer no desarrolló una labor tan sistemática como Sahagún, sin embargo, todo indica que también contó con informantes indígenas que le habrían permitido cierto entendimiento de las cosas de los mayas de Yucatán.

Después de los sucesos conocidos como "auto de fé" de Maní, en 1562, Landa se vió en la necesidad de enfrentar cargos por lo que sus denunciantes llamaron excesos en contra de la población Maya. Para el fin se dirigió a España en 1563 y posiblemente

|

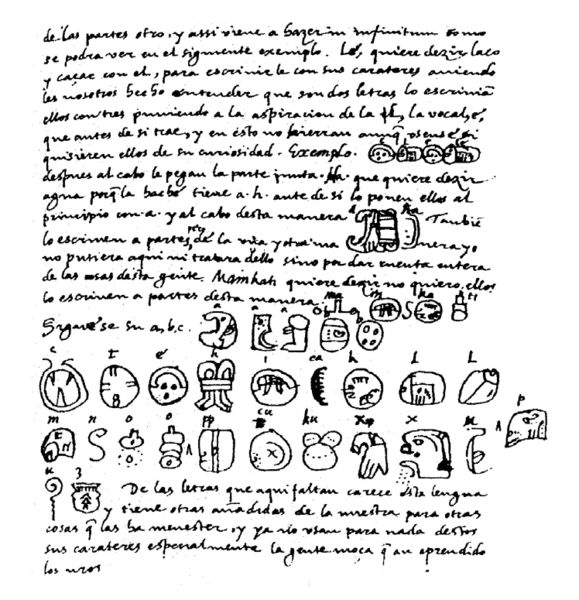

| Pagina de la Relación de las Cosas de Yucatán |

presentó ante sus superiores, a manera de informe, el escrito que se conoce como "Relación de las Cosas de Yucatán". Se cree que la redacción de la Relación se efectuó en 1566. No obstante, para ser realistas, es posible que el trabajo de redacción haya abarcado el periodo de 1563 a 1566.

Muchos otros españoles aportaron a las generaciones futuras un trozo del conocimiento de una cultura que en esos momentos se extinguía. Tal es el caso del muy notable Fray Toribio de Benavente a quién los nahuas llamaron "Motolinía". Este religioso, franciscano como Sahagún y Landa, escribió varias obras de las cuales muy pocas se sabe que han sobrevivido, la principal de estas, tal vez sea la "Historia de los Indios de la Nueva España". escrita alrededor del año de 1541. El dominico Fray Diego Durán, fué otro de los religiosos españoles que escribieron temprananamente acerca de las cosas de la cultura antigua. Como Sahagún, Durán se proveyó de pinturas antiguas y estudió de cerca a las comunidades indígenas que pudo conocer. Este fraile escribió acerca de las costumbres, leyendas, dioses, organización política, gastronomía y el calendario antiguo, es decir de todo el ámbito de la cultura. Su obra quedó plasmada con el título de "Historia de las Indias de Nueva España e Islas de Tierra Firme"..

Algunos de esos primeros religiosos españoles nos legaron diccionarios acerca de las diversas lenguas habladas en esos dias en el Anáhuac, como los frailes Alonso de Molina y Andrés de Olmos quienes trabajaron con la lengua náhuatl. De hecho, el mismo Sahagún nos dejó en su obra una rica descripción de términos nahuas en lo que tendría que haber sido un calepino[2] que el franciscano nunca terminó de materializar, no obstante que ha servido de base para que modernos investigadores pudieran completar la obra como el caso de Pilar Máynez . Otros lo hicieron con la lengua maya del cual contamos con el muy famoso "Diccionario de Motul" atribuido al sacerdote español Antonio de Ciudad Real, autoría que muchos investigadores ponen en duda.

Las fuentes indígenas

Las primeras fuentes indígenas que hemos mencionado son los llamados "Primeros Memoriales" y el "Códice Florentino". Estos documentos contienen textos en náhuatl por lo que se debe considerar que nos muestran la información que los ayudantes de Sahagún recogieron de los informantes indígenas. Mientras que la Historia General de las Cosas de la Nueva España es la redacción de Sahagún en lengua castellana de la información recogida de los informantes, en los Primeros Memoriales y en el Códice Florentino tenemos, posiblemente, de manera directa, las palabras de los antiguos nahuas sin que medie la interpretación, acertada o equivocada, del religioso español.

Otras de las principales fuentes indígenas que tenemos para el ámbito nahua son El Memorial de Colhuacan[3] y las ocho relaciones de Chimalpáhim, asi como los Anales de Cuauhtitlan, escritos todos esos documentos en lengua náhuatl. Tanto las relaciones de Chimalpáhim como los Anales de Cuauhtitlan están redactados en forma de anales, es decir, contando año con año, en cada uno de ellos se relata de manera concisa los acontecimientos importantes de ese periodo. Mientras que Chimalpáhim ofrece una correlación de cada año náhuatl con el calendario europeo, en los Anales de Cuauhtitlan solo se menciona el año del calendario antiguo. El año europeo hay que deducirlo contando retrospectivamente desde el año 1 Ácatl de la llegada de los españoles que se sabe que correspondió a 1519.

Muy importante también lo es el manuscrito en náhuatl conocido como "Anales de Tlatelolco", que según los especialistas fue redactado en 1528. Este documento corresponde de hecho a la información que León Portilla incluye en el capítulo XIV de su libro "La visión de los Vencidos" y su importancia radica no solo en que nos brinda una visión de los mexicas tlatelolcas sobre la conquista, si no también en que, si tienen razón los estudiosos, el hecho de haber sido escrito en una fecha temprana nos asegura cierta certidumbre de los hechos narrados e inclusive de las fechas de los dias de la conquista.

En fin, hay muchos otros documentos en lengua náhuatl y que para el investigador resulta imprescindible su conocimiento puesto que ello permitiría corroborar o corregir lo que nos transmitieron los españoles sobre diversos aspectos de la cultura antigua.

Para el ámbito maya de Yucatán, se cuenta con un buen conjunto de fuentes históricas, siendo de las principales la Relación de las cosas de Yucatán del obispo Diego de Landa y los libros de Chilam Balam, que a pesar de la destrucción, de no sabemos cuantos, de ellos y de otros, empezaron a surgir por todas partes. Se considera que parte de estos libros, escritos en caracteres latinos, son transcripciones de aquellos que fueron escritos originalmente utilizando la forma de escritura maya.

Los libros de Chilam Balam contienen, algunos de ellos, una cuenta sucesiva de aquellos periodos de 20 ciclos de 360 dias que se conocen como Katunes, empezando a partir de la llegada de los Itzáes y los Tutul Xiú a la península. En algunos de ellos se intenta una correlación de las fechas mayas con las del calendario europeo; sin embargo, la información está llena de contradicciónes y de lo que parecen muy evidentes errores. La correlación que nos da un documento no concuerda con la de otros.

Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón realizaron en "El Libro de los Libros del Chilam Balam" una traducción que incluye textos de los libros de varios lugares como son Maní, Chumayel, Tizimín, Káua y Tusik. Por su parte Antonio Mediz Bolio tradujo al español de manera completa el Chilam Balam de Chumayel. Ralph L. Roys, en 1933, tres años después de Mediz Bolio, efectuó una traducción al inglés del mismo texto.

Los textos en lengua maya se pueden consultar en el sitio de internet de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos (FAMSI), donde hay una versión digitalizada de la colección de C. Hermann Berendt que contiene textos de varios libros del Chilam Balam.

Por lo que se puede advertir de las traducciones, el lenguaje utilizado en muchos pasajes del Chilam Balam es completamente metafórico y por ello dificil de traducir y de entender. Sin embargo, para nuestro propósito que es el estudio del calendario y la historia antigua, lo que el Chilam Balam nos permite ver, es suficiente pero con dos vertientes: una que confirma parte de la información de Diego de Landa y otra que nos indica que posiblemente, quienes escribieron parte de lo relacionado con el calendario ya habían perdido su dominio sobre él.

En el caso de los mayas de Guatemala, las fuentes mas importantes lo constituyen el muy conocido Popol Vuh y el Título de Totonicapan de los quichés, así como el llamado Memorial de Sololá de los mayas cakchiqueles. Estos documentos están escritos en su lengua original utilizando el alfabeto latino.

A principios del siglo XVIII, el Popol Vuh fué obtenido de manos de indígenas quichés por el dominico fray Francisco Ximénez en Santo Tomás Chuilá, Guatemala, hoy conocido como Chichicastenango. En la primera traducción hecha por el mismo Ximénez , éste incluye el texto en lengua maya y es gracias a ello que se conservó una copia de la fuente original. Aunque el escrito de Ximénez se mantuvo en el olvido durante mucho tiempo, a mediados del siglo XIX empezaron a aparecer copias y traducciones en francés y otras lenguas europeas. Es hasta el año de 1947 que aparece la primera traducción moderna al español partiendo del texto quiché. La traducción fué obra de Adrían Recinos quién en 1949 publicó también una traducción del Memorial de Sololá de los cakchiqueles. Posteriormente han aparecido otras traducciones del Popol Vuh, sin embargo hasta el dia de hoy los especialistas consideran a la de Recinos la mejor lograda.

En su introducción a la traducción del Popol Vuh, Adrián Recinos menciona al Título de los Señores de Totonicapan, documento escrito en 1544 y por lo cual se puede deducir, a decir de Recinos, que el Popol Vuh fué escrito alrededor de ese año. El documento de Totonicapan que menciona Recinos corresponde a una traducción al español realizada en 1834 por el Padre Dionisio Chonay que en 1860 fué sacada y llevada a Francia por Brasseur de Bourbourg y que después de la muerte de éste, se publicó en 1883 en francés y español. No es sino hasta 1973 que el documento original en quiché es localizado por el etnólogo norteamericano Robert M. Carmak quién junto con el lingüista James L. Mondloch publicó en 1983 una traducción al español incluyendo el texto en lengua quiché.

Una parte importante de las fuentes indígenas la constituyen el conjunto de códices en pinturas, que a pesar de las grandes quemas realizadas bajo el influjo del fanatismo religioso, lograron conservarse algunas de ellas. Estas pinturas incluyen temas calendáricos y adivinatorios como los llamados en lengua náhuatl "Tonalámatl" o libros de los tonaltin; temas históricos; temas míticos; y también almanaques astronómicos.

Entre las pinturas conservadas, una importante cantidad de ellas fueron sustraidas, muchas veces mediante el robo, de sus lugares de origen, para aparecer luego en los grandes museos de Europa y Estados Unidos. Afortunadamente la importante labor de muchas personas preocupadas por el conocimiento de la cultura antigua del Anáhuac, ha permitido, no solo preservarlas y reunirlas, sino también hacerlas asequibles para la gran mayoría de los investigadores interesados en el estudio de la cultrura antigua de esta parte del mundo. Tal es el caso de la Fundación para el Avance de los Estudios Mesoamericanos, Inc., que en su sitio de internet (famsi.org) tiene disponible una buena cantidad de códices de las colecciones Graz y Loubat. Así mismo, el sitio cuenta con una sección de comentarios a los códices agrupados en los grupos maya y mixteco, abarcando este último grupo a los que propiamente corresponden al pueblo mixteco y a los códices de una subárea cultural o estilo que se dió en llamar Mixteca-Puebla, pero que al parecer corresponden mas propiamente a la tradición nahua de las zonas de influencia de Cholula y Tlaxcala. En los comentarios de FAMSI, este último grupo de códices aparece como grupo Borgia.

Los códice mayas preservados, son solo cuatro, y todos ellos son de carácter astronómico y adivinatorio: Dresde, Madrid, Paris y Grolier. De todos ellos, el de Dresde es el códice mas completo y de él se pueden extraer tablas completas de los periodos lunares, venusinos y de otros planetas. Por el contrario, el códice Grolier, descubierto en Chiapas apenas en 1965, es tan solo un penoso conjunto de 12 jirones y de lo que muy poco se puede extraer de él. Todos estos códices, al parecer se originaron en lugares mayas del actual territorio mexicano.

Otras pinturas y manuscritos antiguos se conservan en México y otros lugares del mundo, como es el caso del Códice Mendocino también llamado Códice Mendoza, de manufactura inequívocamente mexica, aunque posterior al arribo de los españoles y además escrito en papel europeo. Este códice se conserva en la universidad de Oxford Inglaterra, en la muy famosa biblioteca Bodliana. En el sitio de Wikimedia Commons se pueden obtener algunas imágenes del códice, pero una versión completa de todas las páginas, se encuentra en un trabajo escrito en ruso. El autor del trabajo firma como A. Skromnitzky.

Códices como el Mendoza, el Vaticano 3738A y el Telleriano Remensis, al contar con glosas en español e italiano, han servido de base para entender otros códices y la lectura de algunos glifos, sin embargo, los autores de las glosas no consideran otros aspectos de la forma de escritura náhuatl que incluye también los colores y los llamados disfrasismos verbales y a veces han interpretado equivocadamenta la pintura. Esto ha dificultado la lectura de los códice nahuas e incluso se ha creido que que la escritura de estos era sumamente limitada. En la película documental Tlacuilo dirigida por Enrique Escalona, se expone la propuesta de lectura de las pinturas nahuas desarrollada por el Dr. Joaquín Galarza, destacado etnólogo mexicano fallecido en 2005 (Ver artículo sobre su obra).

Se cuenta también con una buena cantidad de manuscritos en lenguas nativas utilizando ya el alfabeto latino. El mas antiguo posiblemente sea el conocido como "Anales de Tlatelolco" que según los especialistas fué escrito en 1528. En esos primeros años no se habían establecido reglas para la escritura de las lenguas nativas y por ello la ortografía frecuentemente era distinta entre un escriba y otro. Además, la caligrafía a veces resulta poco entendible para nuestra época. Aquí se requiere una paciente labor del paleógrafo que rescata del pasado una documento poco claro para poner a nuestra disposición un texto entendible. En el sitio francés sup-infor (siglas de "soporte informático"), proporciona al investigador una buena cantidad de manuscritos paleografiados. Son todos ellos trabajos de muy alta calidad profesional. Quienes ahí contribuyen, han alcanzado niveles muy altos en el estudio de la cultura del antiguo Anáhuac.

Sitios arquelógicos

Fuente imprescindible de inestimable valor, son las ruinas que de los antiguos centros ceremoniales y poblacionales, están diseminadas por todo lo largo y ancho de los modernos territorios de México, Belice y Guatemala, y en menor grado en Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es tal la cantidad de sitios hasta ahora conocidos, que prácticamente podemos afirmar que el moderno territorio mexicano, al igual que el guatemalteco, constituye un único sitio arqueológico.

De las ruinas no solo podemos estudiar su arquitectura, también la disposición de los edificios, su decoración, sus paredes, son fuentes para el conocimiento de las concepciones religiosas, astronómicas, cosmogónicas y formas de organización política y económica.

Desgraciadamente, el estudio de las ruinas arqueológicas en el Anáhuac plantea el problema de que aquellas que se pueden desenterrar o están aún expuestas, constituyen centros poblacionales y ceremoniales abandonados mucho tiempo antes de la conquista. En cambio, aquellos lugares que estaban ocupados al momento de la llegada de los españoles, permanecen ocultas bajo las nuevas urbes construidas por los conquistadores. Solo la moderna ciudad de México y su área conurbada sepulta las antiguas ciudades de Tenochtitlan, Tlatelolco, Colhuacan, Azcapotzalco, Tacuba, Coyohuacan, Xochimilco, Texcoco, Chalco-Amaquemecan, Cuitláhuac, Huitzilopochco, Tenayuca y muchas otras poblaciones menores. En el caso de las ciudades abandonadas siglos antes de la presencia española, la dificultad radica en el establecimiento de una relación segura con determinados grupos étnicos. Es el caso concreto de los sitios de San Lorenzo, Tres Zapotes y La Venta entre muchos otros, en la llamada "zona nuclear olmeca", sin olvidar que la caracteríztica olmeca, está presente desde el estado de Guerrero en Mexico hasta muy adentro de Centroamérica. La distribución etnolingüistica existente a la llegada de los españoles, no permite establecer de manera clara las caracterízticas de la población que ocupaba, 2,700 años antes de 1519, un territorio prácticamente de igual extensión.

El caso de Teotihuacan es altamente relevante. Con ser, a opinión de la generalidad de los estudiosos, la urbe mas grande que se construyó en toda la historia del Anáhuac, hoy por hoy, no hay una opinión unánime en cuanto a los ocupantes de dicho centro poblacional.

En el caso de las ruinas mayas, ahí no hay duda. Cuando las paredes de los edificios y otros monumentos como las estelas aparecen recubiertas por glifos y anotaciones calendáricas reconocidas inequívocamente como mayas, es este el núcleo étnico al que pertenece. No obstante, son todavía muchas las interrogantes que las ruinas mayas nos plantean. Nadie sabe, con seguridad, por qué el abandono de esas ciudades. Como nadie sabe aún el porqué del abandono de Teotihuacan.

Las paredes de los edificios de las antiguas ciudades mayas, dada la cantidad de inscripciones grabadas en ellas, son prácticamente códices astronómicos, calendáricos e históricos. Se pueden reconocer en esas inscripciones fechas auténticas para determinados acontecimientos astronómicos e históricos. Y sobre todo, es a partir de esas inscripciones que se ha logrado conocer la lista dinástica de los gobernantes de muchas de las ciudades mayas así como la interacción por medio de alianzas o rivalidades entre los distintos reinos del área.

El caso de Teotihuacan, Tula, Cholula y Monte Albán, entre otros sitios, la dificultad es mayor puesto que estos lugares no utilizaron un sistema de escritura fonético como el utilizado por los mayas, ni grabaron en piedra tantas historias de sus gobernantes o de sus hazañas bélicas. Pero resulta imposible pensar en que se careció de un sistema de escritura. Es imposible porque la monumentalidad de las ciudades exige vasto conocimiento matemático, agronómico, arquitectónico, de ingeniería hidráulica y astronómicos. La acumulación de estos conocimientos es imposible sin el desarrollo de un sistema de escritura.

Estudios recientes del sistema de escritura teotihuacana, sugiere que por elección cultural, el sistema de escritura, así como los medios utilizados, concuerda con el sistema utilizado por los nahuas de la época de la conquista. Es decir, el sistema de glifos y pinturas era similar y el material utilizado era altamente perecedero como lo son el papel amate y el cuero de venado. Es por ello, que difícilmente pudo llegarnos directamente material escrito en esas antiguas ciudades, contribuyendo al misterio que las rodea.

.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

Introducción

Introducción Video Galería

Video Galería Libro de Visitas

Libro de Visitas Contáctanos

Contáctanos